Also doch wieder kämpfen? Ja, kämpfen und zwar einen bittern, schweren, harten Kampf kämpfen. Keinen Kampf mit Kanone und Maschinengewehr, Kriegsschiff und Militärluftschiff, aber einen Kampf gegen Kanone und Maschinengewehr, Kriegsschiff und Militärluftschiff. Und ich glaube, dass der noch der schwerere sein wird; denn das sind die Götter geworden, denen die Völker ihre Geschicke anvertraut haben, und sie angreifen, heißt heilige Güter angreifen.

Aber noch gegen andere Götter müssen wir kämpfen: gegen den Staat, der um seiner selbst willen da ist, für einen Staat, der um der Menschen willen da ist; gegen einen Staat, in dem eine Handvoll Männer in einem Augenblick diplomatischer Schwierigkeiten über Millionen von Menschen Not und Tod bringen können, für einen Staat, der seine Entscheidungen im Blick auf das Wohl und Wehe dieser Millionen trifft; gegen einen Staat, der seine Beziehungen zu den auswärtigen Mächten in Dunkel und Geheimnis hüllt, für einen Staat, der seinen Angehörigen Einblick gewährt in seine Geschäfte, deren Risiko sie voll mitzutragen haben; gegen einen Staat, der Ehre und Recht dem bloßen Waffenglück anvertraut, für einen Staat, der Ehre und Recht der Weisheit seiner geistigen Führer anvertrauen kann.

Und auch hier hört unser Kampf nicht auf. Wir müssen um eine Wirtschaftsordnung kämpfen, die Brot und Land, Macht und Recht wieder gleichmäßiger verteilt und nicht durch Anhäufung ungeheurer Schätze in den Händen einiger Weniger diese Wenigen zu den Beherrschern der Märkte und damit zu den eigentlichen Herrschern der Welt macht.

Also Kampf, Kampf und wiederum Kampf!

Wie aber ist dieser Kampf zu führen? Was nützt es, bloß einen Kampf wieder durch einen andern zu ersetzen? Ich meine, das Neue an diesem Kampfe wäre, dass er in einem neuen Geist geführt würde, ein gemeinsamer Kampf, um eine gemeinsame Sache wäre, nicht ein Kampf ums eigene Recht und ums eigene Glück, sondern ein Kampf um Menschheitsrechte, um Menschheitsgüter, ein Kampf, in dem wir bereit sein müssten, uns zu opfern, statt dass wir versuchten, andere zu opfern.

Und schwere Opfer würde er fordern; denn wir haben einen furchtbaren Gegner. Nicht nur, dass er stark und mächtig und wohlorganisiert ist; er ist auch das Bestehende, und das Bestehende hat immer eine große Gewalt über die Menschen, weil es das Vertraute, Gewohnte, von Jugend auf Bekannte ist.

Wir aber müssten ringen um etwas Kommendes, um etwas, das nicht nicht greifbar und fassbar ist, das wir den Menschen noch nicht als ein schönes System, wie den Bauplan eines neuen Hauses, vorlegen können. Wir könnten noch nicht wohlvorgezeichnete Wege weisen, sondern müssten unsere Wege suchen, und könnten nur eins mit Sicherheit von ihnen sagen, dass es dornenvolle und steinige Wege sein werden; wir könnten nicht einmal versprechen, dass wir nicht auch Umwege und Irrwege machten; nur dessen könnten wir sicher sein, dass wir uns immer wieder zurechtfinden würden, wenn wir uns von dem einen Gedanken leiten ließen, dem Gedanken an die brüderliche Verbundenheit aller Menschen.

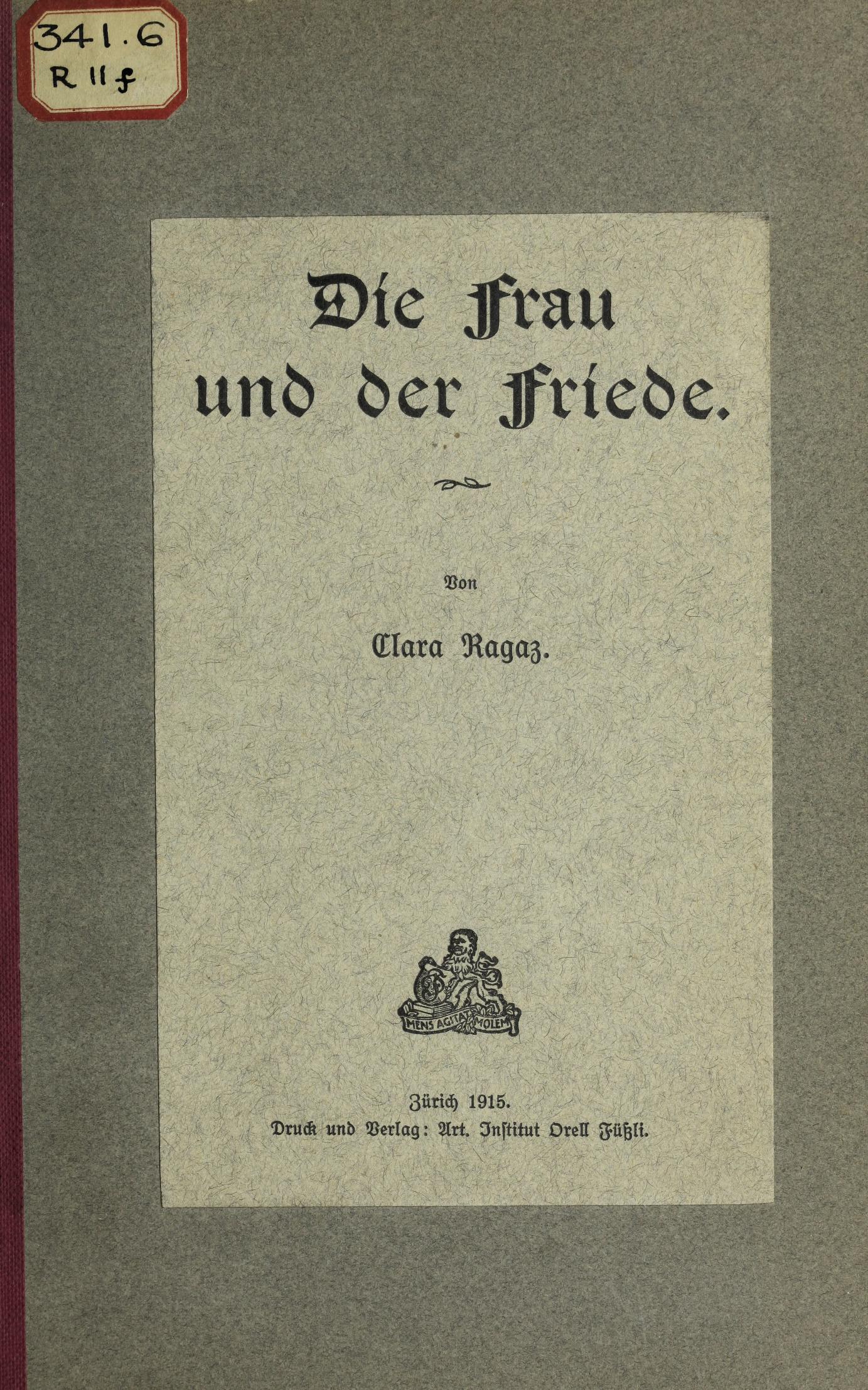

„Die Frau und der Friede“ ist der Titel eines hier nur im kurze Auszug wiedergegebenen Vortrags, den die schweizer Pazifistin und Feministin Clara Ragaz-Nadig am 15. Mai 1915 bei der Generalversammlung des Schweizerischen Verbandes für Frauenstimmrecht in Biel hielt. Der Text wurde im Juni 1915 in der Zeitschrift Neue Wege veröffentlicht und erschien noch im selben Jahr als Einzelveröffentlichung. Clara Ragaz war zeitweilig Vizepräsidentin der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF). Mit ihrem friedenspolitischen Engagement beeinflusste sie auch ihren Mann, den religiösen Sozialisten Leonhard Ragaz. Clara Ragaz' feministisch-pazifistische Schrift wurde von den Nationalsozialisten im Dritten Reich 1938 durch die SS verboten (mit Jahresangabe der 2. Auflage von 1916).